Il primo amore è la materia e la capacità di darle forma. Studia scultura all’Accademia di Brera.

Si sposa ad appena 21 anni, figlia di un tempo che la voleva moglie e madre prima che donna e artista. Si sottomette a regole scolpite nella pietra, diventa sarta per aiutare il marito, resta quindi in lei quel dare forma. Tagliare, intagliare, scolpire.

Il padre le fa un regalo, non la sua Rollei che lei comprò a rate, ma lo strumento per liberarsi, per essere se stessa pienamente.

Nel 1960 Franco Enriquez mette in scena Niente per amore e lei, Carla Cerati, chiede il permesso di fotografare gli attimi in cui lo spettacolo prende forma. In quel momento diventa fotografa. Non si limita ad un campo, “Impegno significa però non ignorare l’entusiasmo così come non dimentico l’indignazione; significa amare il mio mestiere e continuare ad amarlo finché mi aiuta a trasmettere e scambiare idee”. Immortala il bel mondo, l’alluvione di Firenze, gli intellettuali italiani, la rivoluzione giovanile degli anni Sessanta.

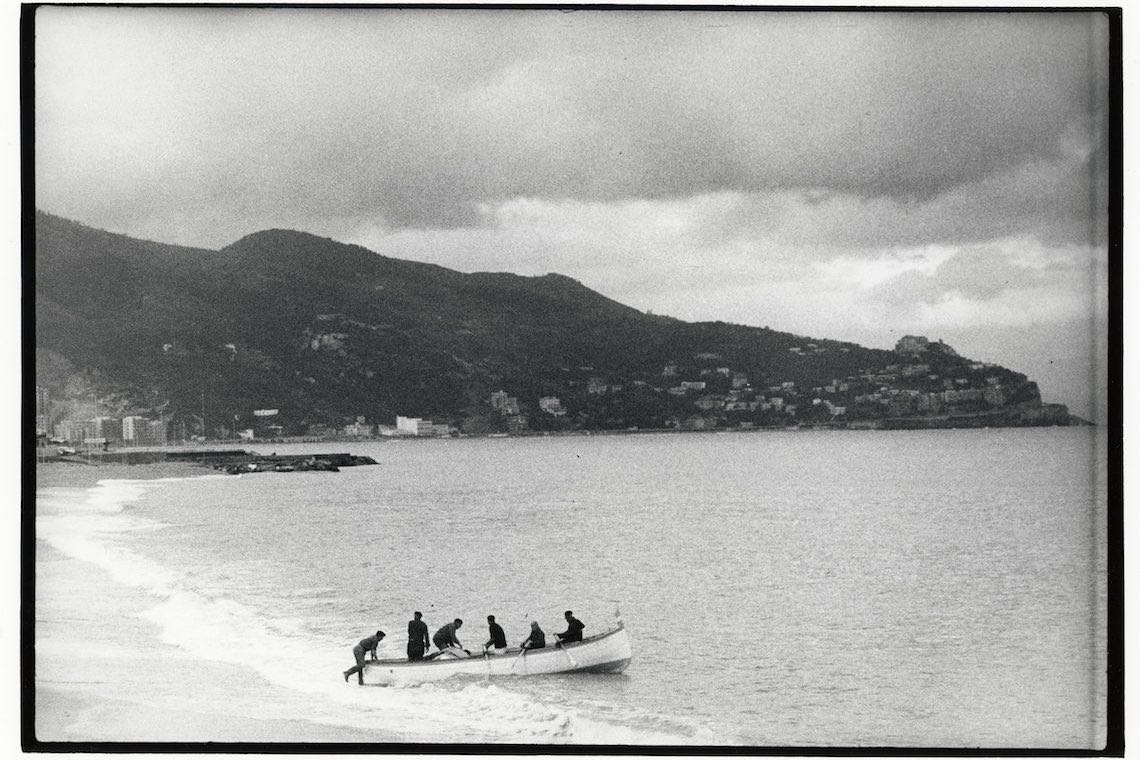

Nel 1965, decide di attraversare l’Italia da Milano alla Sicilia, si ferma dove il suo occhio indugia e scatta, scatta, scatta. Da quel viaggio partorisce Maghi e streghe d’Abruzzo, Sicilia uno e due e Nove Paesaggi Italiani, di cui Renato Guttuso, nella presentazione, scrisse: “Si guardino queste foto, lentamente e a lungo: vedremo crescere queste immagini, rivelarsi sempre di più”.

Il teatro la disseta, Eduardo de Filippo, Monica Vitti, Carmelo Bene come acqua i loro volti. Frequenta la libreria Einaudi di via Manzoni a Milano per scrutare, scoprire e poi svelare l’anima di Gillo Dorfles, Umberto Eco, Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini. Va ovunque ci sia un volto da immortalare e quindi al Buchmesse di Francoforte nel 1974 per Pierpaolo Pasolini, alla Galleria Apollinaire di Milano nel 1974 per Andy Warhol. Da tutti quei volti nasce Culturalmente Impegnati di cui Umberto Simonetta scrisse “Se qualche frettoloso, non è che ne manchino, la giudicherà maliziosa ironica biricchina Carla Cerati avrà tutto il diritto di insorgere e di pretendere aggettivi più compromettenti e lusinghieri. Come perfida feroce sadica. Queste sue rare virtù ce la rendono ovviamente cara dolcissima amabile”. Le sue foto appaiono ovunque, nessun limite alle sue ali. Riempono le pagine del New York Times, di Life, del Die Zeit.Vive con la sua macchina fotografica in mano, sempre pronta a dare voce agli ultimi, ai pensanti, agli oppressi, ai dimenticati, ai padri e alle madri di un Paese. Sempre mossa da questo fuoco creatore di storie e attimi.

Si avvicina a Franco Basaglia, l’uomo che diede dignità ai malati mentali con una legge che li ha fatti diventare, per la prima volta nella storia italiana, esseri umani. Con lui compie il suo viaggio più introspettivo nei manicomi italiani e insieme a Gianni Berengo Gardin, Cerati pubblicherà il libro-documento Morire di Classe, curato da Basaglia stesso e dalla moglie Franca e pubblicato nel 1969 da Einaudi. “Basaglia voleva fare un libro fotografico sulle istituzioni negate. Le cose però andavano troppo per le lunghe perché nelle caserme è difficile entrare, nelle carceri impossibile, allora abbiamo deciso di farlo solo sui manicomi ed è uscito Morire di classe. A questo punto ho cominciato a considerare la fotografia come operazione di denuncia. Era il '68. Nel '69, con le bombe di piazza Fontana, ci è arrivata addosso una realtà politica travolgente, di qui la mia indagine ha preso una direzione ben precisa: la strategia della tensione, i processi politici, le rivolte operaie. Tutti fatti che si potevano smentire con le parole, non con le immagini”.

Scopre in lei un impegno che aveva tenuto sopito nella prima parte della sua carriera. Segue il processo Calabresi-Lotta Continua, i funerali di Giangiacomo Feltrinelli, le manifestazioni femministe.

A chi le chiede cosa le piace davvero fotografare, lei risponde “Quello che non si vede a prima vista, un modo di essere che magari uno maschera dietro un atteggiamento, non so, l'angoscia, la noia, tutta una serie di collegamenti, di legami col mondo esterno che mi piace catturate. Mi diverto o soffro. Nel momento in cui ho fotografato un suicida ho avuto un grosso problema, mi dibattevo con me stessa per decidermi. Pensavo: allora faccio l'avvoltoio, il paparazzo, quale indiscrezione entrare nella vita privata della gente, ma uno dice: allora è inutile che faccia questo mestiere. Da un lato vorresti varcare il limite che ti separa dalla vita degli altri, poi però ti lasci prendere dall'aggressività. Sai, anche nei manicomi c'erano malati che non volevano farsi riprendere, era chiaro che facevo una violenza che serviva loro”.

Lei scatta affinché nessuno smentisca la storia, quella reale delle persone comuni.

Dona al mondo la verità attraverso le sue foto e per lei, la fotografia, “ha significato la conquista della libertà e anche la possibilità di trovare risposte a domande semplici e fondamentali: chi sono e come vivono gli altri?”.